En plena cobertura por la muerte del Papa Francisco, este lunes 21 de abril, Televisa volvió a transmitir un spot del Gobierno de Estados Unidos con mensajes antimigrantes, a pesar de que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) había solicitado su retiro un día antes. Este anuncio, parte de una campaña con un presupuesto de 200 millones de dólares, lanzada en febrero por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., ya había causado indignación tras emitirse durante varios partidos de fútbol de la liga mexicana.

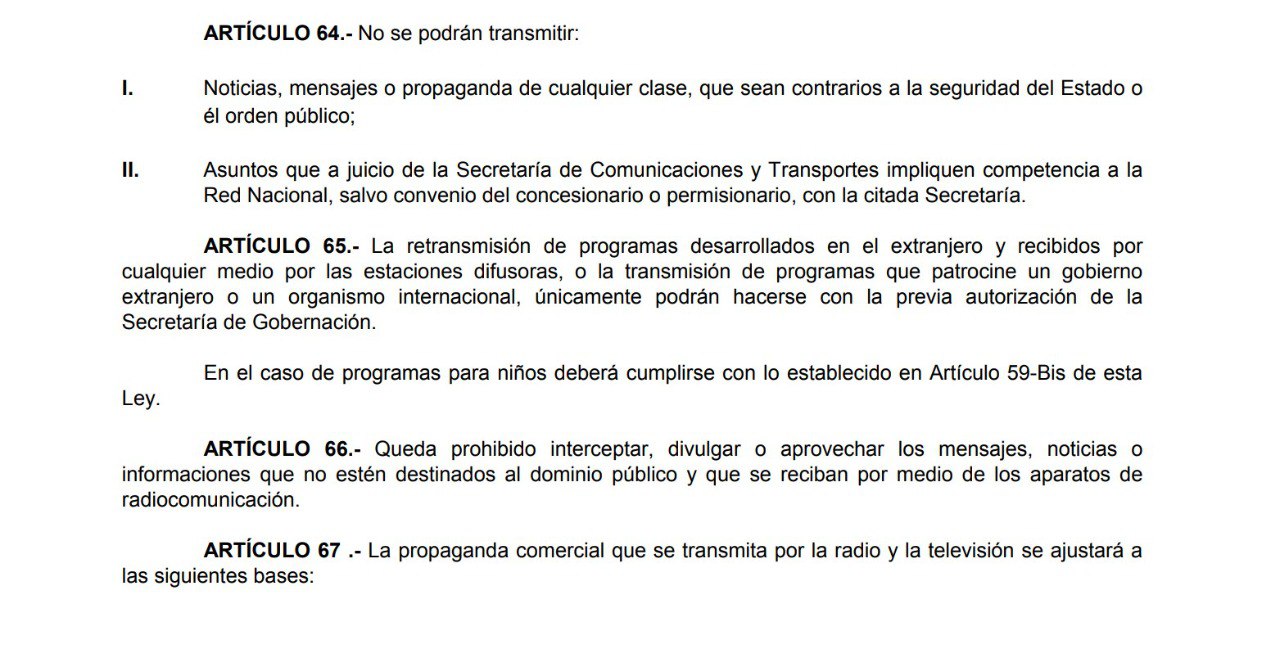

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que propondrá la restauración del artículo 65 de la Ley Federal de Radio y Televisión, eliminado en 2014, que prohibía la transmisión de propaganda extranjera. Con esta polémica, sin querer los medios de comunicación reavivaron el debate sobre la falta de regulación sobre contenidos extranjeros en medios mexicanos y sobre el debilitamiento del Estado frente al duopolio televisivo durante el periodo neoliberal, el cual estuvo marcado por tres modificaciones a la ley:

El 11 de octubre de 2002, el expresidente Vicente Fox firmó modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Telecomunicaciones —conocida como el “decretazo” ya que este no pasó por el Congreso— el cual otorgó gratuitamente frecuencias digitales a empresas con concesiones analógicas, sin licitación ni pago alguno.

La medida benefició principalmente a Televisa y TV Azteca, al permitirles ampliar su dominio sobre el espectro radioeléctrico, un bien nacional limitado y estratégico, reduciendo los tiempos televisivos del Estado, los cuales eran de 12.5%, permitiendo que ahora fueran utilizados por convenios de pago en especie.

Este acto, surgido en un contexto neoliberal donde los medios priorizaban la rentabilidad sobre el servicio público, propició que el Gobierno Federal y los gobiernos locales recurrieran a firmar millonarios contratos de publicidad para garantizar cobertura favorable o evitar críticas en medios masivos, lo que se conoce cono el nacimiento del “chayote moderno”, ya que estos contratos garantizaban que la cobertura de los medios fuera favorable, o al menos, se evitó la cobertura crítica.

El 1 de diciembre de 2005, 327 diputados votaron a favor de una minuta para reformar las leyes de Telecomunicaciones, Radio y Televisión, un decreto conocido como “la Ley Televisa”, con el cual se modificaron artículos clave como el 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV), con el que se estableció que el tiempo fiscal del Estado podrían ser utilizados para fines comerciales, y los 164 y 165, con los que se otorgó a los concesionarios el derecho a explotar directamente las nuevas tecnologías, como la televisión digital, sin obligación de concursar ni pagar por el espectro adicional.

Además, con los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) se permitió que los concesionarios de TV usaran sus frecuencias actuales para servicios adicionales, como TV digital o servicios interactivos, sin pasar por licitación, impidiendo el ingreso de nuevos actores, como medios públicos, comunitarios o independientes.

La Ley Televisa fue considerada un pacto entre las grandes televisoras y los partidos dominantes (PAN y PRI) ya que, a cambio de cobertura mediática favorable y estabilidad informativa en tiempos electorales, el Congreso les consolidó el duopolio, evitando la competencia en la transición a la televisión digital.

En 2013, tras una década en la que se estableció el duopolio Televisa-Tv Azteca, el expresidente Enrique Peña Nieto prometió democratizar el acceso a medios y reducir la concentración del sector a través de la reforma en Telecomunicaciones, la cual formaba parte del “Pacto por México”, un acuerdo político firmado el 2 de diciembre de 2012 entre los principales partidos del país – PAN, PRI y PRD – para aprobar sus reformas estructurales.

Sin embargo, a pesar de que se declaró a Televisa como agente preponderante en radiodifusión, la empresa no perdió poder ni fue obligada a desinvertir, mientras que TV Azteca mantuvo su presencia dominante y aunque la reforma creo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que sirviera como un regulador autónomo, su capacidad para imponer sanciones fue limitada por los intereses de las televisoras.

Además, con esta reforma derogó el artículo 65 de la Ley Federal de Radio y Televisión con la justificación de una "armonización legal", sin embargo, la verdadera motivación fue más compleja ya que permitió legalmente que gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, pudieran comprar espacios en medios mexicanos para transmitir propaganda, por lo que organismos como Conapred y defensores de derechos humanos advirtieron que esto debilitaba la soberanía mediática.